|

L’utilisation des technologies d’IA en génie offre de nombreux avantages. Toutefois, compte tenu des risques et des enjeux qu’elles comportent, le recours aux SIA par l’ingénieur.e doit se faire avec jugement, de manière prudente et responsable, dans l’intérêt de la protection du public. Aussi, l’ingénieur.e faisant usage de SIA devrait s’appuyer sur 6 axes de vigilance et les 10 principes énoncés dans la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle.

6 axes de vigilance

➜ Cliquez sur les éléments de l'image pour en savoir plus

1. Responsabilité déontologique

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 2.01 et 2.04

Les systèmes d’intelligence artificielle (SIA) peuvent apporter de nombreux bénéfices à la pratique du génie et aider significativement l’ingénieur.e dans le cadre de ses activités professionnelles. Toutefois, l’ingénieur.e demeure entièrement responsable de ses décisions, de ses avis et des documents qu’il ou elle prépare.

L’ingénieur.e ne peut en aucun cas se décharger de sa responsabilité professionnelle même si sa décision, son avis ou la production d’un document repose sur des informations fournies par un SIA. Ses obligations envers le public et envers ses clients demeurent les mêmes.

Un.e ingénieur.e ne peut se déresponsabiliser en invoquant le fait que c’est l’IA qui a pris la décision, suggéré le plan d’action, ou fait le calcul.

| Exemple

Un.e ingénieur.e utilise la conception générative pour élaborer un support de fixation pour un système de freinage industriel. Une fois le support installé, une défaillance survient. Même si l’outil d’IA a permis de générer la conception du support, c’est l’ingénieur.e qui, entre autres, a approuvé son utilisation, vérifié les contraintes et s’est assuré.e que les résultats étaient sûrs et conformes aux normes et aux exigences réglementaires. La responsabilité de cette validation ne peut être transférée à l’outil.

|

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Esprit critique et rigueur |

- Considérer les résultats générés par le SIA comme un point de départ ou comme contenu de base.

- Évaluer systématiquement ces résultats avec un esprit critique, même lorsqu’ils semblent fiables.

- Maintenir une rigueur constante dans l’analyse de ces résultats, surtout lorsqu’ils influencent des décisions importantes.

|

| Procédures d’utilisation |

- Mettre en place des procédures de validation des informations et des résultats obtenus par les SIA.

- Définir des critères d’utilisation de SIA.

|

| Connaissance des outils et des risques |

- Connaître le fonctionnement et les paramètres des SIA utilisés et tenir compte des risques d’erreur associés.

|

| Documentation des décisions |

- Documenter les décisions prises avec l’aide de SIA pour assurer une traçabilité.

|

2. Devoir de compétence

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 2.04, 2.05 et 3.01.01

Reconnaître les limites de ses compétences et ne pas utiliser les SIA pour pallier un manque de compétences.

Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur.e doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes. Aussi, l’ingénieur.e ne peut se fier à un SIA pour pallier un manque de compétences en lien avec un ou plusieurs aspects de son mandat. Au contraire, pour être en mesure de valider une information ou un calcul fournis par un SIA ou encore de déceler de possibles hallucinations, il est impératif d’avoir les connaissances suffisantes et de maîtriser le sujet pour lequel on recourt à l’IA.

| Exemple

Un.e ingénieur.e en structure qui n’a pas les compétences requises en génie parasismique ne doit pas accepter un mandat comprenant une conception parasismique en pensant compter sur l’apport d’un SIA pour le réaliser. Ce domaine est particulièrement complexe et requiert des compétences spécifiques qu’un SIA ne peut combler.

|

Littératie numérique et compréhension du fonctionnement des SIA utilisés

Les technologies de l’information (TI) sont omniprésentes dans le domaine de l’ingénierie. La capacité à les utiliser et à les intégrer dans sa pratique professionnelle constitue une compétence essentielle de tout.e ingénieur.e. Aussi, comme pour tout outil utilisé dans le cadre de son travail, il est indispensable de comprendre le fonctionnement global d’un SIA avant d’y recourir. Sans devenir un.e expert.e en IA, l’ingénieur.e se doit toutefois d’en connaître les limites, les risques et les enjeux.

Chaque SIA possède ses caractéristiques propres (type d’apprentissage, de données d’entraînement, etc.). Il revient à l’ingénieur.e de choisir l’outil le plus adapté à la situation, en tenant compte des objectifs de performance et d’explicabilité.

| Exemple

Un.e ingénieur.e conçoit un système de protection pour une centrale électrique et utilise un système d’IA pour obtenir des réglages conformes aux normes de sécurité et de performance. Dans cette situation, l’explicabilité des réponses fournies par le SIA est cruciale, car les décisions ont un impact direct sur la sécurité des personnes et l’intégrité physique des équipements de la centrale. Pour pouvoir justifier ses choix techniques et obtenir des réglages compréhensibles, vérifiables et ajustables, l’ingénieur.e n’a pas d’autre choix que de s’informer sur les caractéristiques du SIA utilisé. En effet, le niveau d’explicabilité des réponses fournies par un agent d’IA dépend en grande partie du type d’apprentissage utilisé pour son modèle. Plus un modèle apprend de manière complexe et non linéaire, plus il gagne en puissance, mais au détriment de son explicabilité.

|

Les technologies d’IA évoluent rapidement. Il est donc essentiel de continuellement actualiser ses connaissances dans ce domaine.

| Exemple

Un.e ingénieur.e en automatisation doit comprendre le fonctionnement, les entrées/sorties, les limites, et les dépendances du modèle utilisé, notamment pour des raisons de sécurité, de robustesse et d’intégration fiable dans un système automatisé. Il ou elle doit également s’assurer de la qualité des données d’apprentissage, car celles-ci constituent la base de la performance des SIA. Une mauvaise qualité de données (bruit, biais, erreurs de capteurs, données manquantes) peut entraîner des décisions erronées, voire dangereuses, en particulier dans un contexte industriel. Il est donc essentiel de se documenter et de se former pour maintenir ses connaissances à jour.

|

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Utilisation lucide des SIA |

- S’assurer d’avoir les compétences nécessaires pour comprendre et évaluer les réponses ou les prédictions générées par un SIA.

|

| Compréhension des outils |

- Prendre le temps de comprendre le fonctionnement, les possibilités, les limites et les enjeux des SIA avant de les utiliser ou de les intégrer à ses processus.

|

| Développement des compétences en IA |

- Se former et mettre ses connaissances en IA à jour en continu.

|

| Veille technologique |

- S’informer régulièrement sur l’application de l’IA en génie.

|

| Politiques internes |

- S’informer des politiques internes de son entreprise sur les conditions d’utilisation des SIA ou, si ces politiques n’existent pas, participer à leur mise en place.

|

| Échanges et collaboration |

- Organiser des échanges avec ses pairs, ou y participer, pour partager les meilleures pratiques et les bons coups.

|

3. Prudence et diligence

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 2.04 et 3.03.01

« …il ne suffit pas d’être ou de se croire compétent dans un domaine pour accepter et réaliser un mandat d’ingénierie. Il faut agir avec prudence et diligence. »*

L’ingénieur.e doit baser ses décisions et ses avis sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions, fondées sur des informations complètes et fiables. S’il ou elle se base sur des prédictions ou des réponses fournies par un SIA, l’ingénieur.e doit s’assurer de la validité de ces informations et avoir à l’esprit les risques d’erreurs, de biais et d’hallucinations.

La confiance envers l’IA doit être, en toutes circonstances, prudente et réfléchie. L’IA devrait toujours être utilisée comme un outil d’assistance et non de substitution, de manière à ce que l’humain reste impliqué et actif dans le processus décisionnel et technique.

Une approche rigoureuse et consciencieuse dans l’utilisation de SIA est donc essentielle pour garantir des services d’ingénierie fiables et de haute qualité.

| Exemple

Demander à l’IA générative de calculer la résistance thermique d’un mur multicouche suppose de pouvoir détecter d’éventuelles incohérences, comme l’utilisation de valeurs erronées ou l’oubli d’une couche d’isolant. Même si les résultats semblent crédibles, l’ingénieur.e doit systématiquement les vérifier avant de les utiliser pour son projet.

|

Enfin, puisque les SIA peuvent présenter des vulnérabilités face aux cyberattaques, l’ingénieur.e doit faire preuve de vigilance et adopter des pratiques rigoureuses en matière de sécurité informatique aussi bien lors de leur utilisation que lors de leur intégration.

| Exemple

L’intégration d’un SIA via une API (Application Programming Interface) tierce dans une application interne pour automatiser l’analyse de rapports techniques requiert une démarche rigoureuse afin de limiter les risques d’intrusion ou de fuite de données : évaluation de la sécurité de l’API, mise en place de contrôles d’accès, tests de robustesse, surveillance des échanges en continu.

|

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Indépendance |

- Faire sa propre analyse et fonder sa propre opinion avant de recourir à l’IA.

|

| Évaluation des outils |

- Évaluer la fiabilité et de la sécurité technique des SIA et en tenir compte avant de les adopter.

|

| Vigilance |

- Évaluer systématiquement les contenus générés par SIA avec un esprit critique, même lorsqu’ils semblent fiables.

|

| Évaluation des données |

- Évaluer les biais potentiels dans les données et les algorithmes.

|

| Gestion des risques |

- Intégrer un volet IA à la gestion des risques du projet.

- Tester les limites du SIA avant de l’implémenter.

|

| Validation des résultats |

- Considérer les résultats obtenus par IA comme un élément de départ nécessitant d’être révisé et validé à la lumière de sources sûres.

|

4. Protection et confidentialité des données

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 3.06.02 et 3.06.04

L’ingénieur.e a l’obligation de respecter le secret des renseignements de nature confidentielle obtenus dans le cadre de sa pratique.

Le cadre réglementaire (et notamment, au Québec, la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, communément appelée « Loi 25 ») impose également à l’ingénieur.e la mise en place de mesures visant à assurer la protection des renseignements personnels de ses clients : consentement, transparence sur l’usage des données, etc.

Pour garantir la confidentialité des données utilisées dans le cadre de SIA et prévenir les risques de sécurité informatique, les données collectées et utilisées par l’ingénieur.e pour l’entraînement ou lors de l’utilisation d’un SIA méritent d’être traitées avec une grande vigilance.

Cette vigilance est d’autant plus nécessaire lorsque l’utilisation d’un SIA est en libre accès (forfait gratuit), car la gratuité s’accompagne souvent de politiques de confidentialité moins strictes. En effet, toute donnée sensible intégrée à une requête (prompt) pourrait être exposée, stockée ou exploitée à des fins non prévues (pour l’entraînement des modèles, par exemple) et compromettre la confidentialité et la sécurité de l’information.

Les politiques de confidentialité et les modalités d’utilisation des données sont généralement incluses dans les conditions d’utilisation des SIA. Dans le cadre de la pratique professionnelle, les lire et bien les comprendre permet de s’assurer que l’utilisation des données respecte les exigences de sécurité et de confidentialité.

| Exemple

Un.e ingénieur.e. soumet des plans techniques à un SIA pour détecter d’éventuels conflits entre le plan de structure et le plan d’électricité. Si les conditions d’utilisation de ce SIA permettent à l’entreprise qui le développe de réutiliser des données soumises, cela peut entraîner une violation de la clause de confidentialité prévue au contrat avec le client. L’ingénieur.e est en effet responsable de la protection des informations confidentielles qu’il ou elle transmet à des outils tiers.

|

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Conformité |

- Prendre connaissance des conditions d’utilisation d’un SIA avant de l’utiliser, particulièrement s'il est en libre accès.

- Évaluer les conditions d’utilisation des données par le SIA et vérifier qu’elles sont conformes aux standards de confidentialité et de sécurité des données.

|

| Information et consentement du client |

- Informer clairement son client sur les risques en matière de protection des données et de cybersécurité lors de l’utilisation de l’IA.

- Obtenir son consentement lorsque cela est nécessaire et l’informer de l’usage et du traitement des données fournies.

|

| Données minimales |

- Ne collecter que les données qui sont strictement nécessaires au fonctionnement du SIA. Si l’utilisation de données sensibles est indispensable, renforcer les mesures de protection.

|

| Anonymisation et dépersonnalisation |

- Anonymiser et dépersonnaliser les données en utilisant des techniques comme le hachage, le masquage, la généralisation ou la confidentialité différentielle pour protéger les données dans les modèles d’IA.

|

| Sécurité des données |

- Sécuriser les données en ayant recours, par exemple, au chiffrement des données.

- Utiliser des techniques comme l’apprentissage fédéré pour que les données restent sur l’appareil.

- Mettre en place des systèmes de contrôle d’accès et de détection d’intrusion.

|

| Documentation |

- Documenter les sources de données, les traitements et les finalités.

- Tenir un registre des activités de traitement et le consigner dans ses dossiers.

|

5. Intégrité et transparence

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 3.02.01 et 3.03.02

L’intégrité occupe une place prépondérante dans le Code de déontologie des ingénieurs. Les principes d’honnêteté et de droiture sont essentiels à l’établissement d’une relation de confiance entre l’ingénieur.e et son client.

Dans cette optique, il est impératif que l’ingénieur.e communique avec clarté et transparence toutes les informations et les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services rendus. Cela inclut d’informer le client sur les tâches pouvant être accomplies à l’aide de SIA, ainsi que sur les modalités et les conditions d’utilisation de ces outils dans le cadre de son mandat.

| Exemple

L’ingénieur.e informe son client que certaines sections du compte rendu qui lui sont remises, ont été rédigées à l’aide d’un SIA puis relues, validées et adaptées par ses soins.

|

Aussi, lorsque les données du client sont utilisées ou manipulées dans le cadre de l’utilisation d’un SIA, l’ingénieur.e doit sensibiliser le client aux enjeux et aux risques encourus, s’assurer qu’il en a une bonne compréhension, et l’informer des mesures d’atténuation mises en place.

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Communication |

- Vulgariser le fonctionnement des SIA auprès de son client, lui expliquer les avantages et les possibilités qu’ils offrent tout en le sensibilisant aux enjeux qui y sont associés

- Fournir une documentation claire et accessible quant aux types de données collectées, à la finalité de leur utilisation et aux risques qui y sont associés.

|

| Protection des données |

- Informer son client avec clarté sur les mesures et les processus mis en place pour protéger les données sensibles ou confidentielles lors de l’utilisation de SIA.

|

| Consentement risques |

- Obtenir le consentement éclairé et explicite de son client avant toute collecte ou tout traitement de données confidentielles ou sensibles.

|

| Traçabilité et documentation |

- Tenir un registre des personnes ayant accès aux données et un journal des activités de traitement des données.

|

6. Impact environnemental et social

Dispositions : Code de déontologie des ingénieurs, art. 2.01

Le développement, le déploiement et l’utilisation des SIA recourant aux grands modèles de langage (GML ou, en anglais, LLM) ou à leurs dérivés exigent d’énormes quantités d’énergie et de ressources, qui ne cessent d’augmenter.

Que ce soit lors de la conception ou lors de l’utilisation de ces systèmes, l’ingénieur.e joue un rôle clé dans la réduction de leur impact environnemental. Tenir compte des conséquences de ses choix technologiques sur l’environnement et favoriser la mise en place de pratiques durables fait partie de ses responsabilités déontologiques.

Aussi, l’IA n’est pas la solution à tout et ne s’applique pas à toutes les situations. Son intégration dans les projets d’ingénierie doit être réfléchie et effectuée de façon responsable, dans l’intérêt de la protection du public.

| Exemple

Le gestionnaire d’une petite usine souhaite intégrer l’IA à son système de gestion de maintenance pour optimiser les interventions de maintenances préventives et prédire les pannes. Cependant, étant donné le contexte (parc de machines de petite taille et peu instrumenté, historiques de maintenance incomplets et peu structurés, pannes généralement de cause humaine), l’ingénieur.e mandaté pour réaliser le projet recommande plutôt d’instaurer une gestion semi-automatisée. En effet, sans un volume de données fiables, l’IA n'apporte pas de valeur ajoutée significative et son développement représenterait un coût financier disproportionné en regard des bénéfices attendus. De plus, dans un contexte de sobriété numérique ou de développement durable, l’empreinte environnementale associée à l’entraînement et à l’exploitation de modèles d’IA est un facteur à considérer.

|

| BONNES PRATIQUES À ADOPTER |

| Choix des outils d’IA |

- Privilégier des modèles offrant un bon rapport performance/consommation.

- Choisir, lorsque c’est possible, des infrastructures ou des services infonuagiques alimentés par des énergies renouvelables.

|

| Optimisation des modèles |

- Réutiliser des modèles préentraînés.

- N’entraîner de nouveaux modèles que si cela est nécessaire.

|

| Sobriété technologique |

- Adapter les solutions d’IA à l’usage réel.

- Utiliser des modèles spécialisés plutôt que des modèles généralistes surdimensionnés.

|

| Mesure et suivi des impacts |

- Intégrer des indicateurs environnementaux dans les rapports ou les tableaux de bord de projet.

|

| Sensibilisation |

- Informer les équipes sur les pratiques écologiques liées à l’IA et les former à ces pratiques.

|

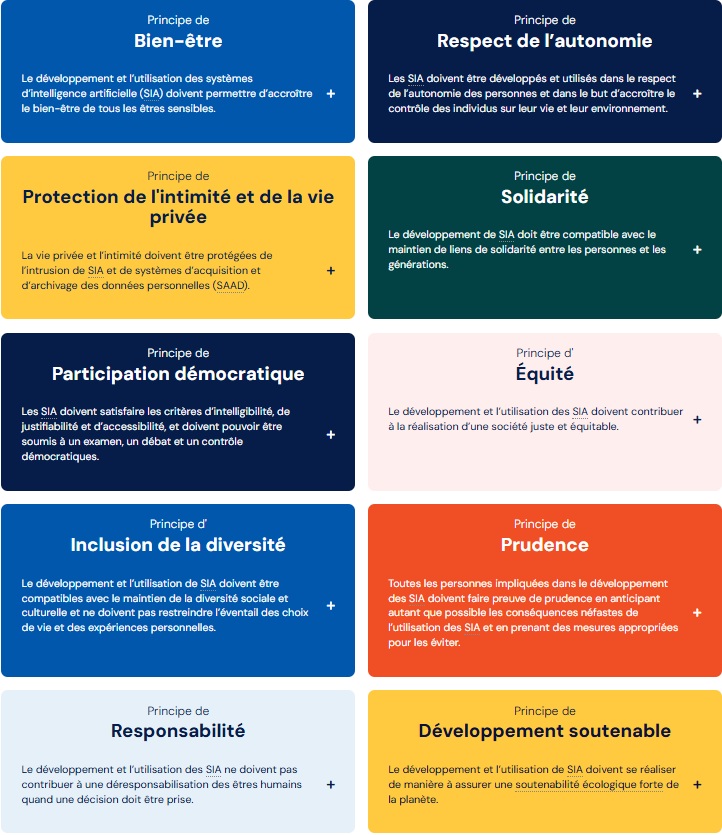

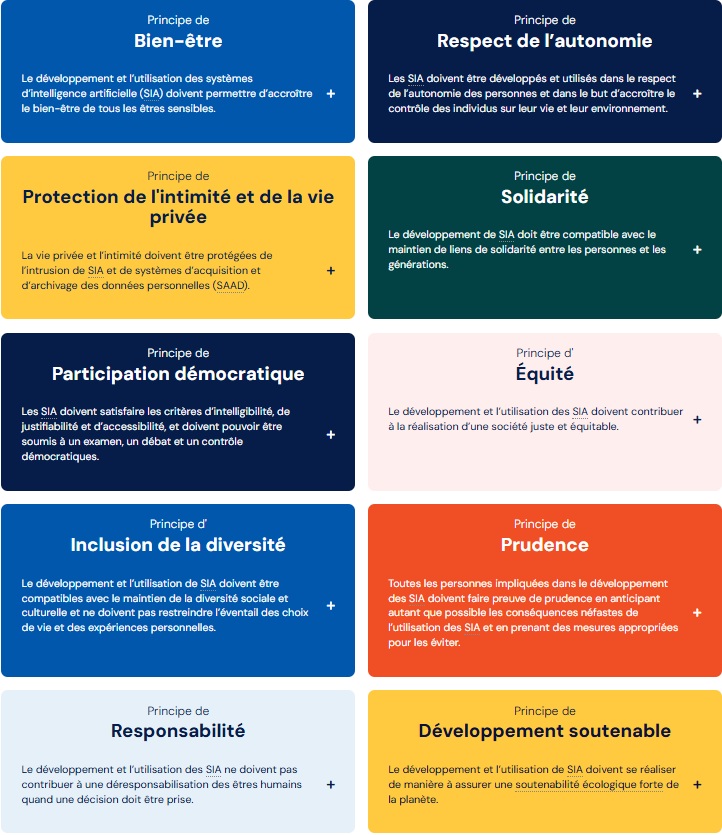

Déclaration de Montréal : 10 principes pour un développement responsable de l’IA

La Déclaration de Montréal, adoptée en 2018, énonce 10 principes pour un développement responsable de l’IA. Elle s’adresse à toute personne ou organisation soucieuse de mettre le développement de l’IA au service du bien-être des individus et des groupes.

Elle poursuit 3 objectifs :

- « Élaborer un cadre éthique pour le développement et le déploiement de l’IA »

- « Orienter la transition numérique afin que tous puissent bénéficier de cette révolution technologique »

- « Ouvrir un espace de dialogue national et international pour réussir collectivement un développement inclusif, équitable et écologiquement soutenable de l’IA »

Principes pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, reproduit à partir de : declarationmontreal-iaresponsable.com

Ressources

LIENS ET RÉFÉRENCES DE L'ORDRE

- Articles de la revue PLAN

AUTRES LIENS ET RÉFÉRENCES

|

|